【借地権相続】

手続きの流れを解説

借地権の相続 要点10秒解説

-

相続時の承諾料(名義変更料)は不要

-

遺贈の場合は譲渡に当たるので承諾料(名義変更料)が必要になる

-

相続時は地主に相続を受けたことを連絡する

-

法改正により相続登記は必須

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

「借地権を相続することになったけど何に気を付けるべきなんだろう」こんなお悩みをお持ちではありませんか。 借地権の相続には思い違いをしやすいポイントが多いため、きちんと調べないまま進めると、後で思わぬトラブルを招いてしまうことがあります。 そこでこの記事では「借地権の相続を滞りなく進めたい」とお考えの方に向けて、基礎的な知識から、避けるべきトラブル、よくあるQ&Aまで網羅的に情報をまとめていますので、最後までお読みいただくと、借地権の相続を思った通りに進めることができるようになるでしょう。

目次〔開く〕

借地権の相続とは

は、借地権を有する人(借地権者)が亡くなった場合、その借地権がことを言います。

借地権とは、他人の土地に建物を建てたり利用したりする権利であり、通常は契約に基づいて土地の所有者と借地人(借り手)との間で定められます。

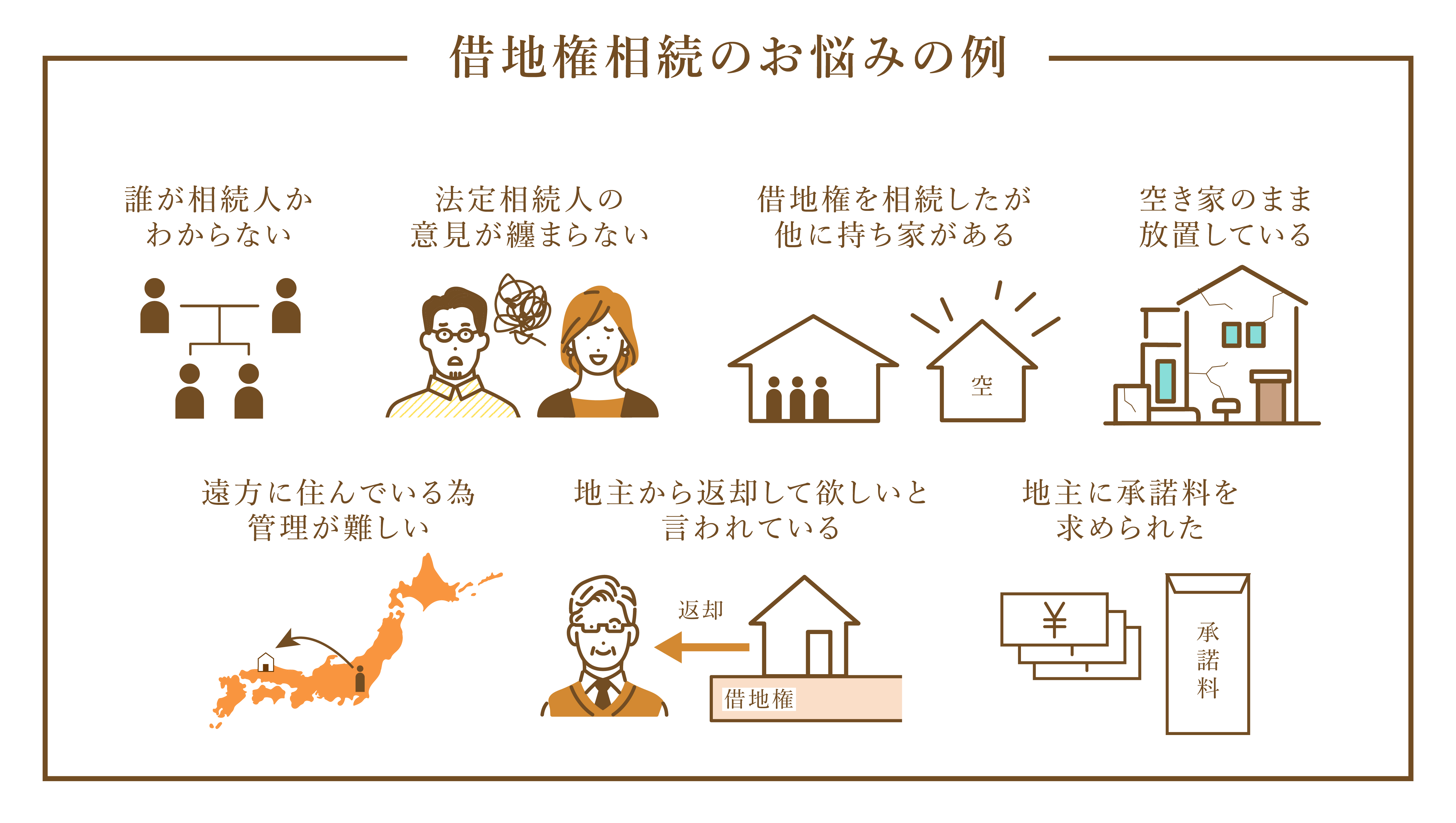

借地権の相続でお悩みのお客様はたくさんいます。相続となるものが「争族」となってしまっては元も子もありません。

相続人の方からご連絡を頂くときには泥沼化していることもあります。相続はをお勧めします。

例えば

など、様々な理由を抱えている相続人の方がいます。

また、借地権は相続できるんですか?という質問もありましたが、借地権は相続する事が出来ます。にもなります。

借地権は相続の対象

借地権とは、その土地の上に建物を建てて利用することを目的として、土地を借りる権利のことを指します。

そのため、建物が建っていない駐車場や更地などは含まれません。

| 借地権とは |

|---|

| ●建物を建てて利用するために他人から土地を借りる権利のこと。相続の対象となる。 |

「他人から借りる権利」と聞くと、「それって相続の対象になるの?」と迷ってしまう人もいるかもしれませんが、借地権は立派なです。

借地権には、以下の3つの特徴があります。

| 借地権の特徴 |

|---|

| ●相続の対象なので相続税がかかる ●遺産分割協議の対象になる ●借地上の建物の名義変更をすることで相続したことになる |

上記のように借地権はになるものであるため、が発生します。

さらに、相続人が複数存在する場合は、遺産分割の対象にもなります。

相続の方法は、借りている土地の上にについて、をすることです。

土地の持ち主との間のが、のためにも土地賃貸借契約書のをしたほうがいいと思います。

まずは基本的な事項として、借地権は相続の対象となるため、上記の対応が必要になるということを認識しておきましょう。

借地権の相続に名義変更料(譲渡承諾料)は不要

する際に、を求められることがありますが。

相続は被相続人のするため譲渡とは違い、原則として。

| 借地権を相続する際の契約上のポイント |

|---|

| ●相続に伴って契約書の名義を変更する必要ありませんが、トラブル回避のためにも土地賃貸借契約書の名義を変更をしたほうがいい ●相続は譲渡に当たらないため譲渡承諾料(名義変更料)は発生しない ●既存の借地契約がそのまま相続人に引き継がれる |

上記のように、がそのまま相続人に対してもということになります。

ただし、元々のことが後で明らかになるともよくないので、したということ自体は、しておくようにしましょう。

まれに、相続をきっかけに土地の持ち主がしたりを打診したりすることもありますが、法的な強制力はないためと考えて良いでしょう。

個別の契約書の中で言及されていることについてはされてしまうので、まずはになっているのか、をしておくことが重要です。

借地権相続時に土地賃貸借契約書は新たに締結したほうが良い?

借地権を相続した場合、との間に土地賃貸借契約書を。

それは、相続人は被相続人のからです。

被相続人が地主と締結していた契約内容はそのままされます。もし、土地賃貸借契約書をされていた場合は、ておいた方が後々のにはなります。

相続と遺贈の違い

されやすい言葉にがあります。

借地権のには(名義書き換え料)はと上記でも書きましたが、遺贈の場合は違います。

借地権のは借地権の譲渡と同様にとなり、です。

この2つの言葉の違いは以下の通りです。

| 相続と遺贈の違い |

|---|

| ●相続とは亡くなった人の所有していた財産が、法定相続人に移転すること ●遺贈とは遺言書の内容に沿って、法定相続人以外の人間が遺産を得ること |

上記のように、亡くなった人のがだった場合は、の人間が財産を取得する場合はと呼ばれて区別されます。

この2つは似た概念ですが、借地権の場合、以下の表のようにであれば土地の持ち主の一方で、となる場合は地主の、承諾料の支払い等も発生します。

| 借地権引継ぎの際の地主の承諾の要・不要 | |

|---|---|

| 相続の場合 | 土地の持ち主の承諾は不要 |

| 遺贈の場合 | 土地の持ち主の承諾が必要。承諾料の支払いも必要。 |

この2つの言葉の違いについても理解しておきましょう。

※注意事項

「がは、更地返還してをする」などの事項が、、すんなりと場合がございます。

ですが、にこういった条文はな条文としてとされることがありますので、まずは地主側と掛け合ってみて、話の折り合いがつかない場合は、してみると良いでしょう。

借地権のもなされておらず、前借地権者が地主側と場合は、借地権の存在を可能性がございます。

それまでのなどもしてきます。

地主側がと言っている場合は、をしてみて下さい。

地主側が借地権の権利を認めている場合は、でをことをお勧めします。

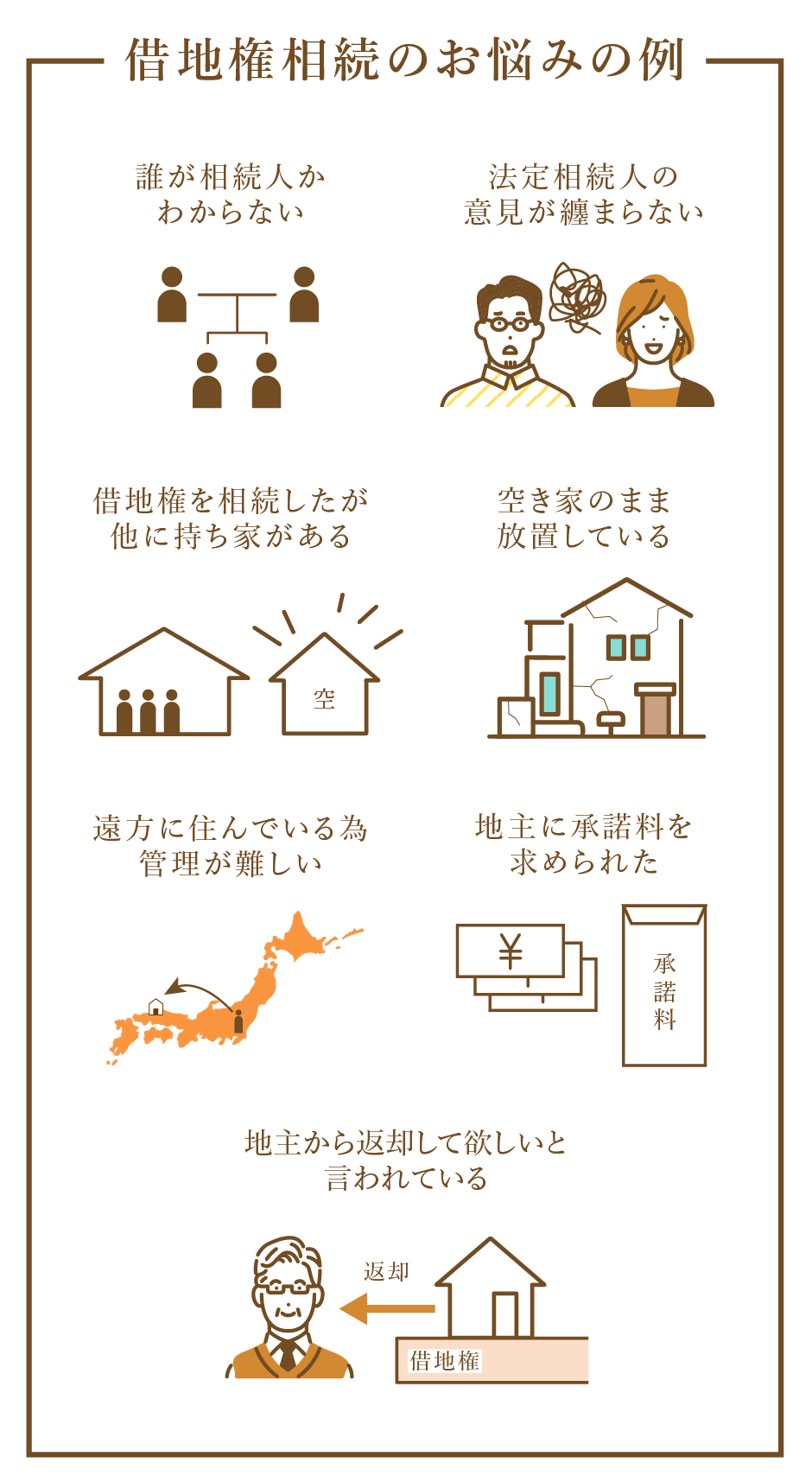

定期借地権の相続

旧法借地権と同様ににおいてもとなります。

しかし、定期借地権の場合はが定められており、するとをしなければいけないので、注意が必要です。

、建物買取請求権も認められていない為、となっています。

自身の借地権が、旧法借地権なのか定期借地権なのかは、契約書を調べるなどして確認をしてみると良いです。

相続税について

借地権もとなります。相続税の評価額を示すものとしてが定めている借地権価格・借地権割合がございます。相続税の評価額は、その土地が更地としたにて算出をします。

なお、の場合は、相続ではなくの扱いとなる為、地主へのやがなされることもありますので、注意が必要です。

→ 借地権価格と借地権割合について

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

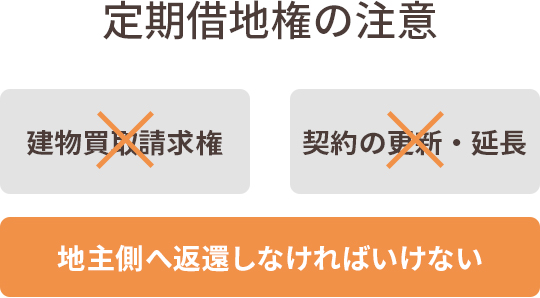

借地権相続で知っておくべき8つのポイント

借地権相続に関する基本的な事柄についてはご理解いただけたと思います。

そこで次は、問題なく借地権の相続を進めるために知っておくべきポイントを解説していきます。

事前に注意点を知らずに進めてしまうと、「こんなはずではなかった…」「ちゃんと調べておけばよかった…」と後悔することになってしまいますので、ここできちんと把握しておきましょう。

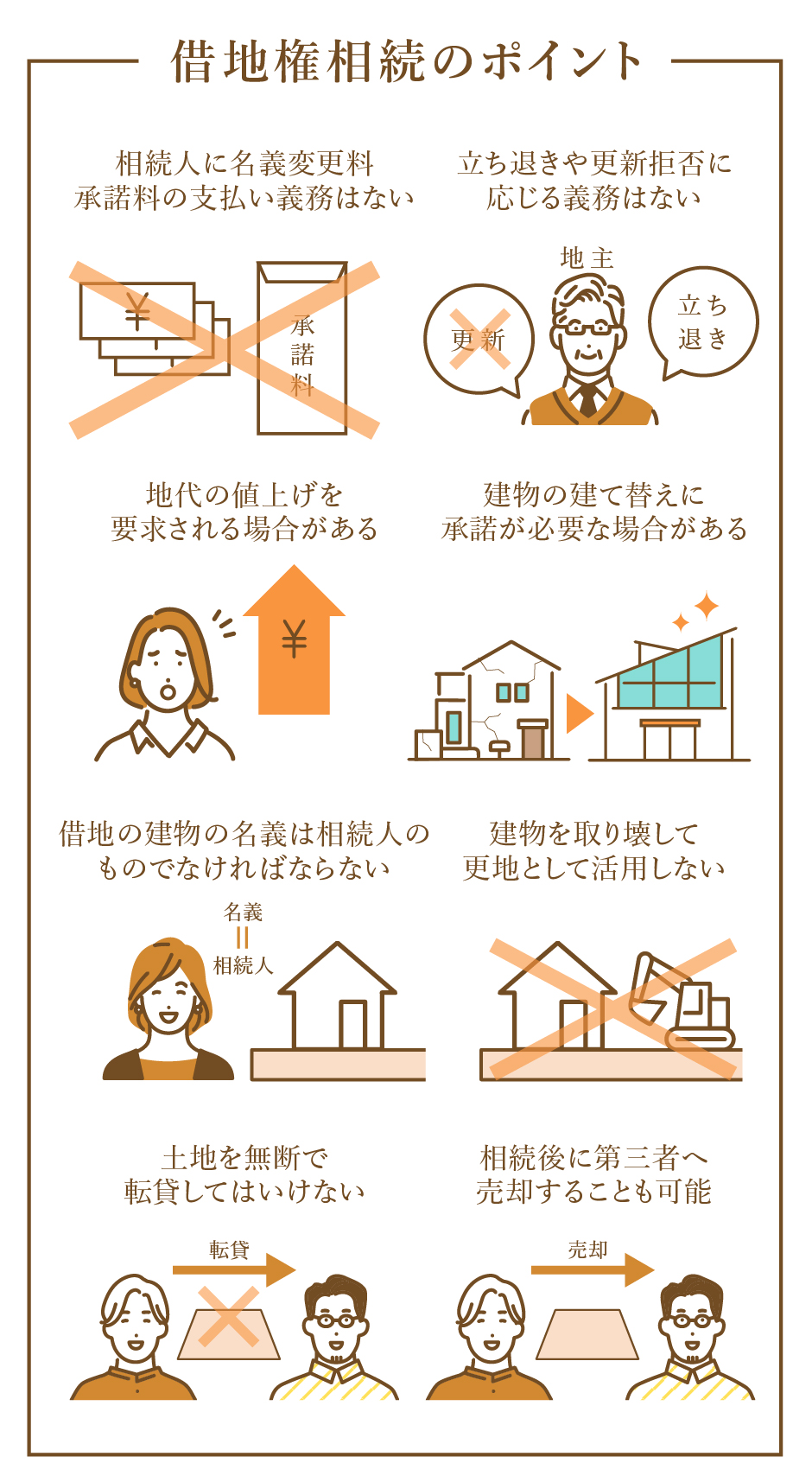

この章でお伝えする内容は以下の8つです。

| 借地権相続に知っておくべき8つポイント |

|---|

| ●相続人に名義変更料・承諾料の支払い義務はない ●立ち退きや更新拒否に応じる義務はない ●地代の値上げを要求される場合がある ●建物の建て替えに承諾が必要な場合がある ●借地の建物の名義は相続人のものでなければならない ●建物を取り壊して更地として活用しない ●土地を無断で転貸してはいけない ●相続後に第三者へ売却することも可能 |

①相続人に名義変更料・承諾料の支払い義務はない

1章でもお伝えしたように、借地権をする場合は、相続する側がなどを。

ただし、これはあくまでも原則です。

過去の支払い状況や土地の利用状況など、何らかの理由をもとに、土地の持ち主がしてきた場合、「泥沼のするためには支払っておいた方が良いのかな…」ともあるかもしれません。

対応についてご自身だけで判断できない場合は「借地権相談所」へください。

借地契約をした父が亡くなる

借地契約内容は、

そのまま相続人へと引き継がれる

ポイント

地主には、名義変更料などを支払う必要はない

以前の借地契約がそのまま相続人へ引き継がれる

【図1】 借地権の相続 - 基本的な考え方

②立ち退きや更新拒否に応じる義務はない

土地の持ち主に対してという連絡をすると、良いきっかけだとしてされたり土地賃貸借契約の更新時にされたりすることもあるかもしれません。

しかし、こういった要求にも。

土地の持ち主が、それまでの契約をするためには、それに値するだけのががあるためです。

基本的には、借地権としてのされるため、突然の立ち退きや更新拒否要求がと考えておいて良いでしょう。

③地代の値上げを要求される場合がある

立ち退きや更新拒否までされないにしてもという。

そんなときは、であれば。

しかしなどがあり、などのがある場合は、こともあるかもしれません。

そのため、された場合はそのを書面で受け取ってにし、があるかどうかしていくようにしましょう。

④建物の建て替えに承諾が必要な場合がある

借地上に建っている建物のについて、土地の持ち主のかどうかは個別のにそのによって以下のように異なります。

| 建物の建て替えに対する承諾の要・不要 |

|---|

| ●契約書内に「増改築や建て替えの際に土地の持ち主の承諾を得る旨」が記載されている場合→ 土地の持ち主の許可を得る必要がある ●増改築について一切記載されていない場合→ 土地の持ち主の許可を得ることなく、自由に建て替えができる |

この部分は法律で決まっているものではなく、個別のでとなるため、まずは契約書の内容に従うようにしましょう。

ただし、契約書にといってを行うと、契約上は問題がなくても、土地の持ち主の恐れがあります。

そのため、増改築や建て替えを行う際は、であってもしておくほうが後々のになるでしょう。

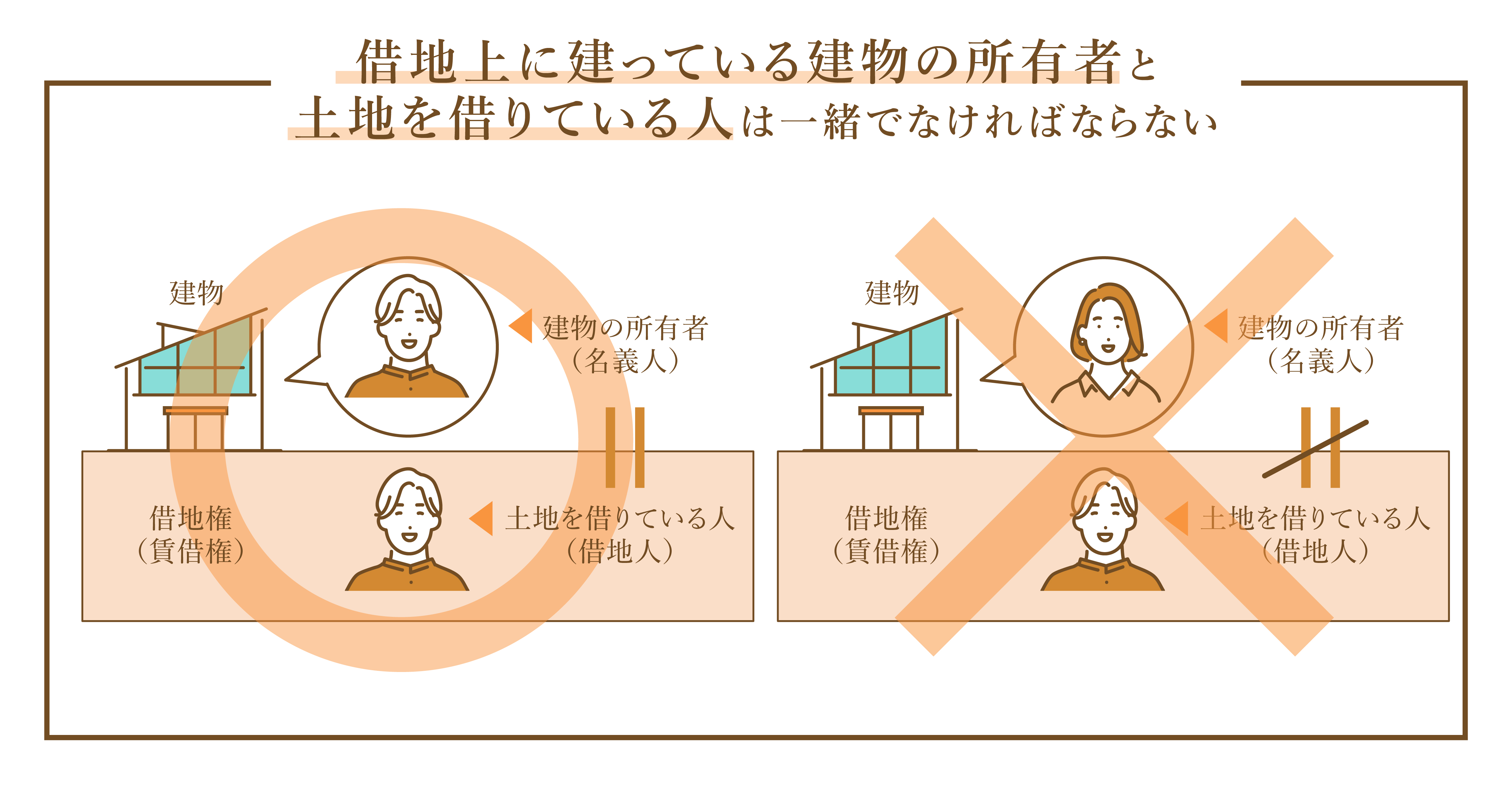

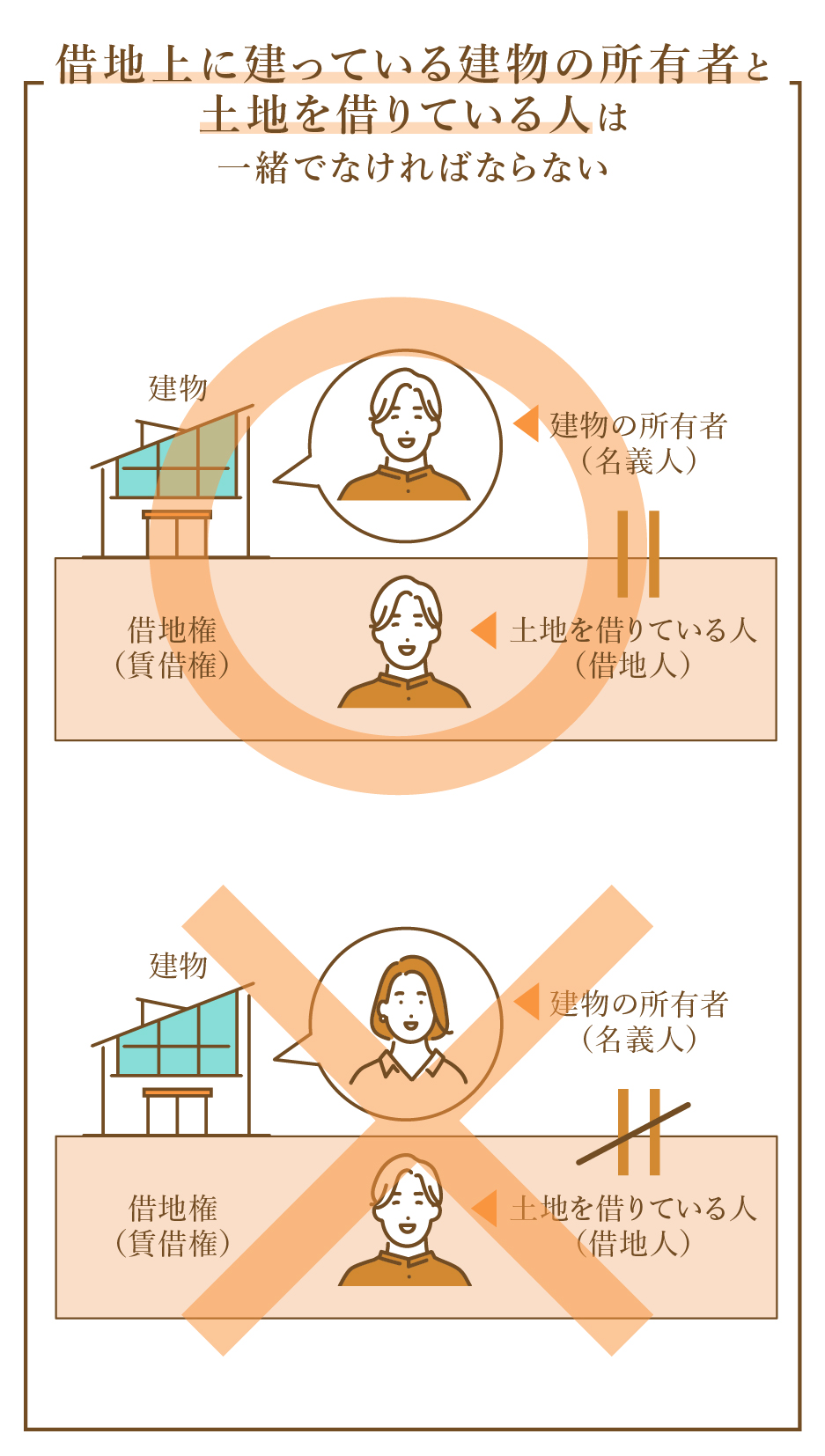

⑤借地の建物の名義は相続人のものでなければならない

しやすいのが、「をにしてしまう」というケースです。

例えば以下のような例が考えられます。

| ●義父名義の借地権。義父が亡くなり妻が借地権を相続、現在の建物が古いためそのまま利用ができない。建替えるために子供の名義で住宅ローンを組んで子供名義で建物を新築したい。 ●相続した借地に建っている家をそのまま子供に譲渡したい |

こういった状況の場合でも、借地上へ勝手にでしたり、既存のをしたり。

なぜかというと、借地権は、あくまでも「その上にすること」をであるため、とはという前提があるからです。

もしこれを知らずに、の人をとして設定してしまった場合「別の人へした」とみなされるため、の申し立てをされても文句が言えなくなってしまいます。

ととしてをするという場合でも、となります。

建物を建ててしまってからでは遅いので、この点については充分注意しておきましょう。

⑥建物を取り壊して更地として活用しない

前述の通り、借地権の前提は「その土地の上にすること」です。

そのため、相続した借地にのからといって、にしたり、にしたりしてしまうのはです。

あくまでも建物が建っていないと、からです。

火事や、地震などのでも、そのまましてしまうとするので気をつけましょう。

⑦土地を無断で転貸してはいけない

相続したを、「当面誰も住まないから他の人に利用してもらいたい」という場合は、にする必要があります。

| 土地の転貸に該当するかどうかの判断ポイント |

|---|

| ●建物の名義が土地を借りている本人のものである場合 ●建物の名義を別の人にする場合 |

何度か出てきている通り、借地権とは「土地の上にそれを」となります。

そのため、がである限りは、も、として判断されます。

ただし先ほどもお伝えしたように、であるのに、そので二世帯住宅をする、などということをしてしまうと、これはしてしまいます。

あくまでもでなければならない、ということを覚えておきましょう。

⑧相続後に第三者へ売却することも可能

は、することもです。

「土地を借りる権利を他人に売却する」と聞くと違和感があるかもしれませんが、ですので、そのことができます。

例えば以下のようなケースでは売却を検討することになるでしょう。

| 借地権の売却を検討するケース |

|---|

| ●相続人が、借地上の建物に住む予定がない場合 ●相続人が複数おり、借地権という権利のままではうまく財産を分割できないため、お金に換えたいという場合 |

ただし、には土地の持ち主のとなり、します。

もしもすると、に該当して、になってしまう可能性があるので注意しておきましょう。

もしくは、第三者ではなくというやり方もです。

いずれにしても、している場合はしましょう。

事前に相場価格を査定してもらうことで、適正価格による交渉が可能になります。

借地権のならへご相談ください。

| 借地権相談所へご相談いただくことをおすすめする理由 |

|---|

| ●借地権・底地専門として20年の実績がある不動産会社である ●当社は借地権の買取を積極的に行っており、地主様との交渉等も借地権者様に代わり行うことができる |

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地相続の際によくあるトラブルと対処法

借地権相続に失敗しないためのポイントをお伝えしてきましたので、注意すべきことについてはご理解いただけたのではないかと思います。

しかし相続の際のトラブルは、土地の持ち主との間だけで発生するわけではありません。

いる場合、その間でということもよくあります。

そこでこの章では、借地権を相続する際にでとして、以下の3つを紹介します。

| 借地権相続の際によくあるトラブル |

|---|

| ●建物の処理について意見が分かれる ●遺産分割協議の際に評価額でもめる ●共有で相続してしまう |

もちろん、トラブルの状況だけでなく対処法についてもお伝えしていきます。

最後までお読みいただくことで、余計なできるようにしていきましょう。

建物の処理について意見が分かれる

よくあるトラブルのうちの一つ目は、というものです。

借地権は、現金と違ってですので「1人はと言っているがもう1人はと言っている」というようには、スムーズに遺産分割をすることができなくなってしまいます。

その場合の基本的な対応方針は以下のようになるでしょう。

| 借地相続の際によくあるトラブル |

|---|

| ●居住したい人とそうでない人がいる場合 → 居住したいと主張する1人が借地権を取得し、他の人には別の財産で補填する(代償金を支払う) |

注意すべきなのは、借地権とそのは、しなければならないという点です。

何度か出てきている通り、借地権付き建物の場合、とはがあります。

そのため、「土地のが取得し、が取得する」というような遺産分割は将来する可能性があり、最悪の場合、とみなされ地主からされます。

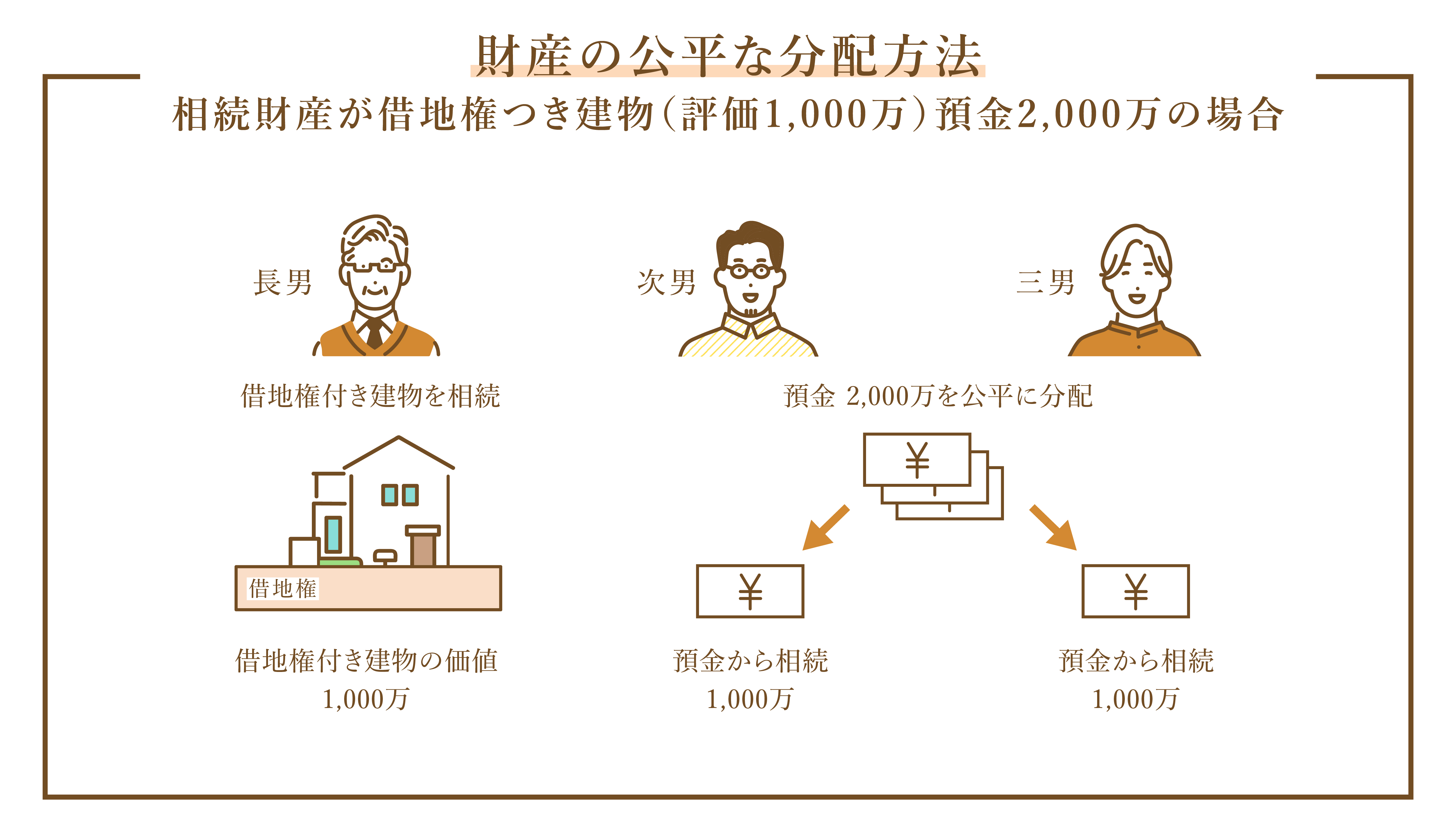

遺産分割協議の際に評価額でもめる

前の項目で登場したケースのように「相続人の内の誰か1人がその建物に居住し、他の人は居住しない」という場合、に対してはその分をすることになります。

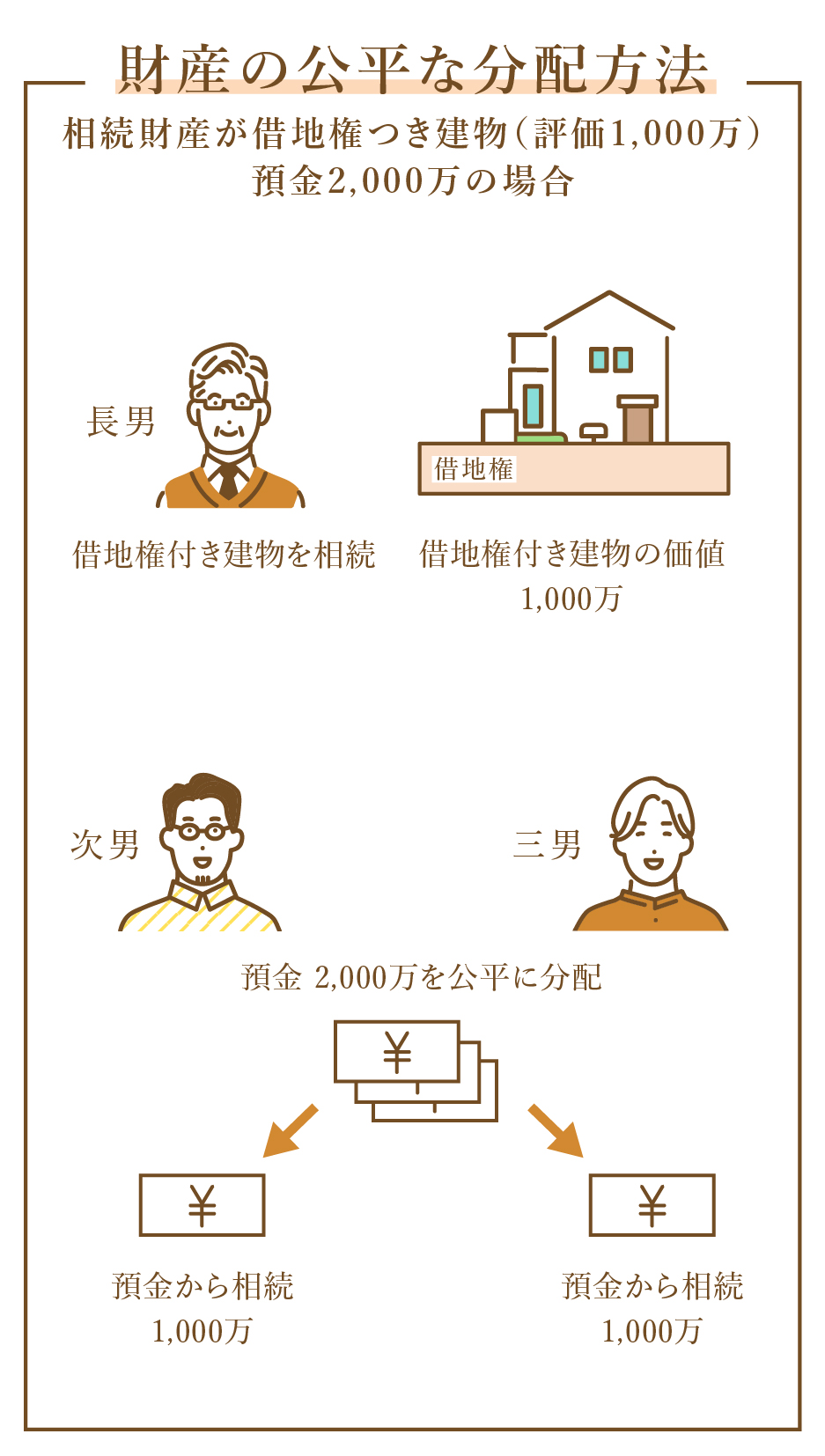

不満が出ないようにするためには、例えば以下の図のように、に権利を得られるようにするでしょう。

相続財産が借地権付き建物と預金2000万があった場合は下記のような分配例があります。

この時にのが、「借地権+建物の価値」のをするか、という点です。

「借地権+建物の価値」をはできるだけと考えますが、はすることで、自分の取り分を増やしたいと考えるかもしれません。

お互いに納得できる結果に落ち着かせるためには、自分たちだけで「●●円くらいだろう」と決めるのではなく、してもらうのが一番です。

その時は納得していても、後で「やっぱりおかしい」と言う人が出てくる可能性もあるので、最初からしてもらうようにしましょう。

共有で相続してしまう

これまで見てきたように、いると借地権をうまくことがあります。

そうすると「とりあえずにしておくか」という、を取ってしまう場合があります。

しかし、これは後々にやするため極力です。

なぜかというと、以下のような事態に陥る可能性があるからです。

| 共有で相続する場合のデメリット |

|---|

| ●売却や建て替えなどを行う際に全員の同意が必要になるため、1人でも反対する人がいると何もできない ●売却先が見つかっても、金額などの条件面に1人でも納得しない人がいれば売却ができなくなる |

上記のように、すると「がなければ借地権に関する」という状況になってしまいます。

そうすると、せっかくのなのに、長期間放置されてしまうという事態にもつながりかねません。

そのため、いる場合でも安易にというようにしましょう。

専門家に価値を査定してもらった上でし、不公平感がでないようにするという方法が、最もトラブルを招きにくいのでおすすめです。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権相続の手続きの流れ

借地権を相続する際に気を付けるべき点については、しっかりご理解いただけたのではないかと思います。

そこで次は、実際に借地権を相続する場合に必要となる手続きの流れを具体的に解説していきます。

借地権を相続するためにやることは、大きく分けると以下の2つです。

| 借地権相続の際にやること |

|---|

| ●土地の持ち主に連絡をする ●借地権付き建物の名義変更登記をする |

土地の持ち主に連絡をする

土地の持ち主に対しては、最終的に相続する人が決まったらその内容を通知する必要がありますが、まずはで、すると良いでしょう。

被相続人が亡くなってから、にはこともあり、その間のはどのようにするか、などをあらかじめがあるためです。

その後、してしたら、改めてするようにしましょう。

借地権付き建物の名義変更登記をする

次に、名義変更の手続きのやり方について解説します。

具体的な手順は以下の通りです。

| 名義変更をする際の手順 |

|---|

| ●不動産全部事項証明書を取得 ●必要書類を揃えて法務局へ名義変更の申請 |

まずは不動産全部事項証明書を取得し、となるします。

通常は、されていれば、の。

これをと言います。

借地権(賃借権の場合)、するためにはをでをしなければなりません。

そのため、借地上の建物について、名義変更を進めていくようにしましょう。

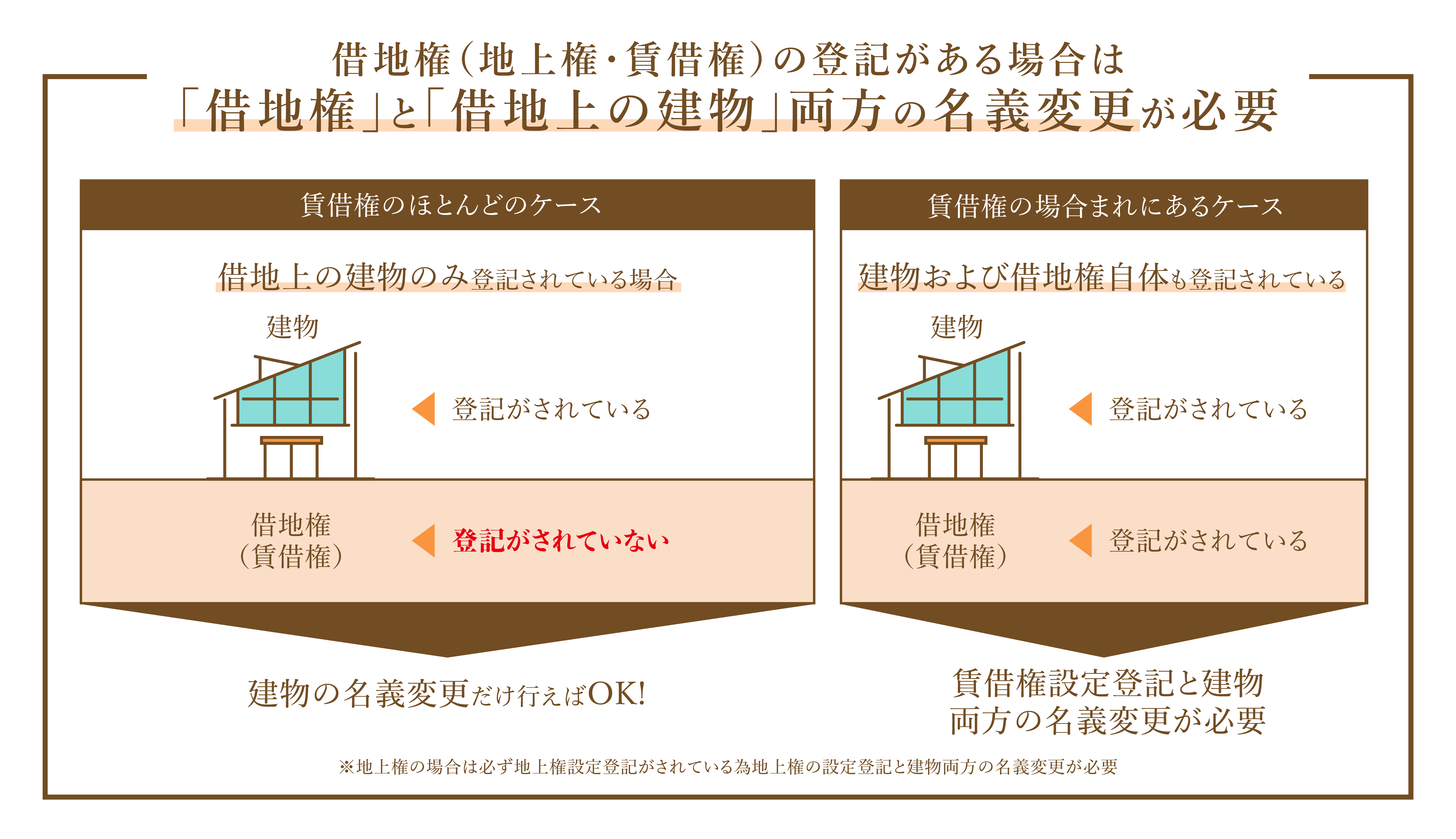

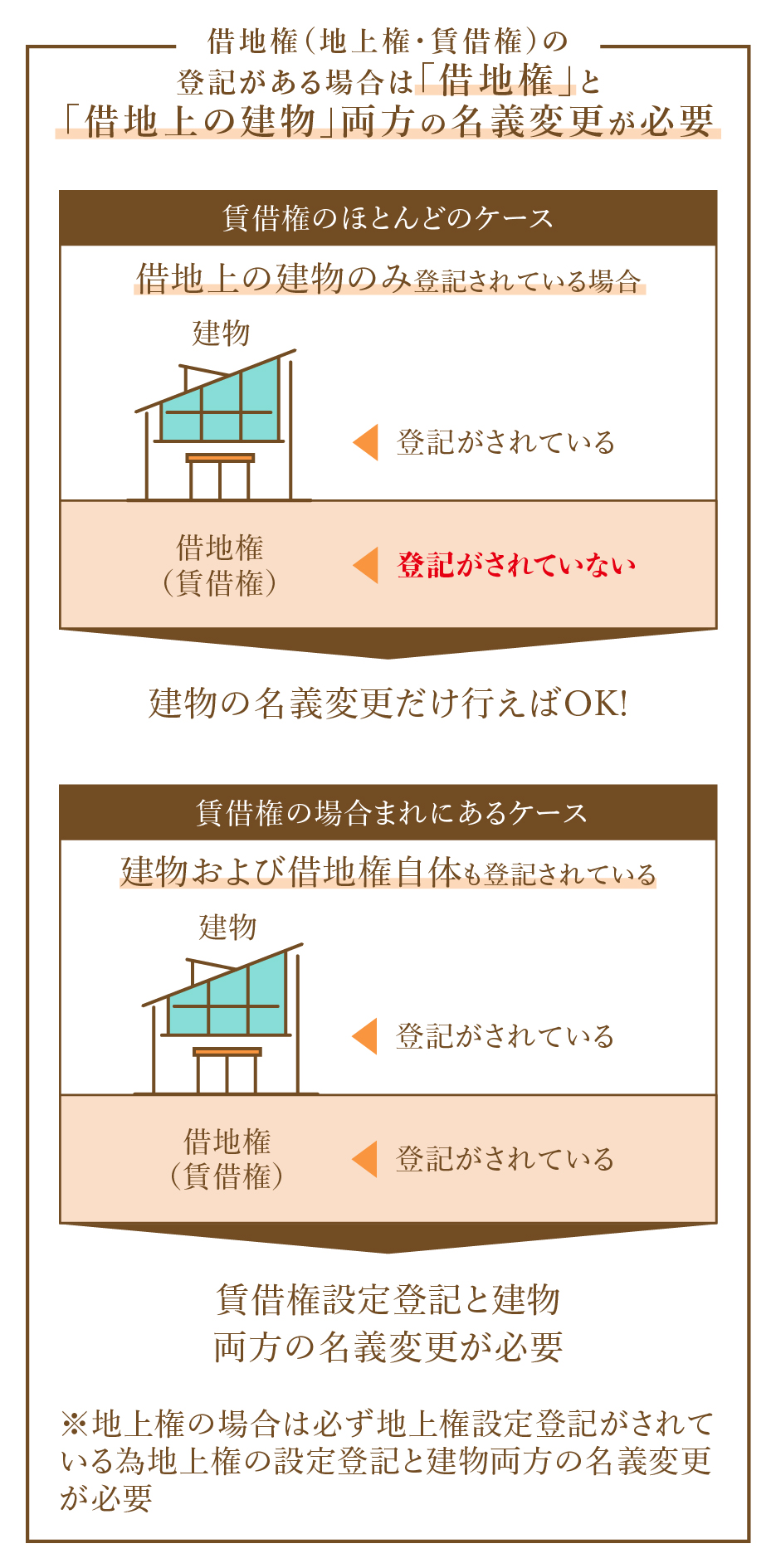

ただし、がある場合は、「賃借権」と「借地上の建物」となります。

なケースではありますが、該当するかどうかを念のため確認しておきましょう。

また、より不動産登記制度の見直しがあり、は、もしくはに

次に、必要な書類を揃えた上で、土地の所在地を管轄する法務局へ名義変更の申請を行います。

登記の申請には、以下のような方法があります。

| 法務局への登記申請の方法 |

|---|

| ●法務局の窓口で申請 ●法務局へ必要書類を郵送で送付して申請 ●オンラインで申請 |

法務局の窓口が開いている時間に出向くことができないという場合は、郵送やオンラインなどの方法を活用すると良いでしょう。

オンラインで申請する場合は、こちらのページから申請用総合ソフトをインストールし、手続きを進めることができます。

ただしの場合、になることと、が間時にその場でということがありますので、不安な人は窓口で相談しながら進めるのが良いでしょう。

この時に必要となる書類には以下のようなものがあります。

| 名義変更に必要な書類 |

|---|

| ●登記申請書 ●被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 ●相続人全員の現在の戸籍謄本 ●被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票 ●相続人の住民票もしくは戸籍の附票 ●遺産分割協議書もしくは遺言書 ●相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合) ●固定資産税評価証明書 |

「登記申請書」は、法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページからひな形をダウンロードできますので、それを利用して作成します。

「戸籍謄本」や「住民票」、「印鑑証明書」などは、管轄の市区町村役場に申請すれば取得することができます。

「遺産分割協議書」は、相続人全員が遺産の分割方法に同意していることを示すための書類です。

決まった形式やルールはありませんが、該当の不動産を誰が取得することになったのか、誰が見てもわかるように記載しておきましょう。

「固定資産税評価証明書」とは、該当の不動産の評価額や所有者などを証明する書類です。不動産が所在する市区町村役場に申請すれば取得することができます。

この章では、借地権を相続する際の手続きの流れを解説しました。

法務局への申請は、内容を間違えてしまうときちんと受理されなかったり、後で修正が発生してになったりしてしまいますので、慣れていない場合はして代理で手続きをしてもらうのが良いでしょう。

「誰にどんな依頼をしたらいいのかわからない」という場合は、まずは「借地権相談所」へご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

相続税評価額の計算

ここまでお読みいただいたことで、借地権を相続するための手続きについて、具体的な流れをイメージできるようになったのではないでしょうか。

次に確認しておかなければならないのは、を行うためにとなる「借地権の相続税評価額」がいくらになるのか、という点です。

前半でもお伝えしたように、になるものであるため、が発生します。

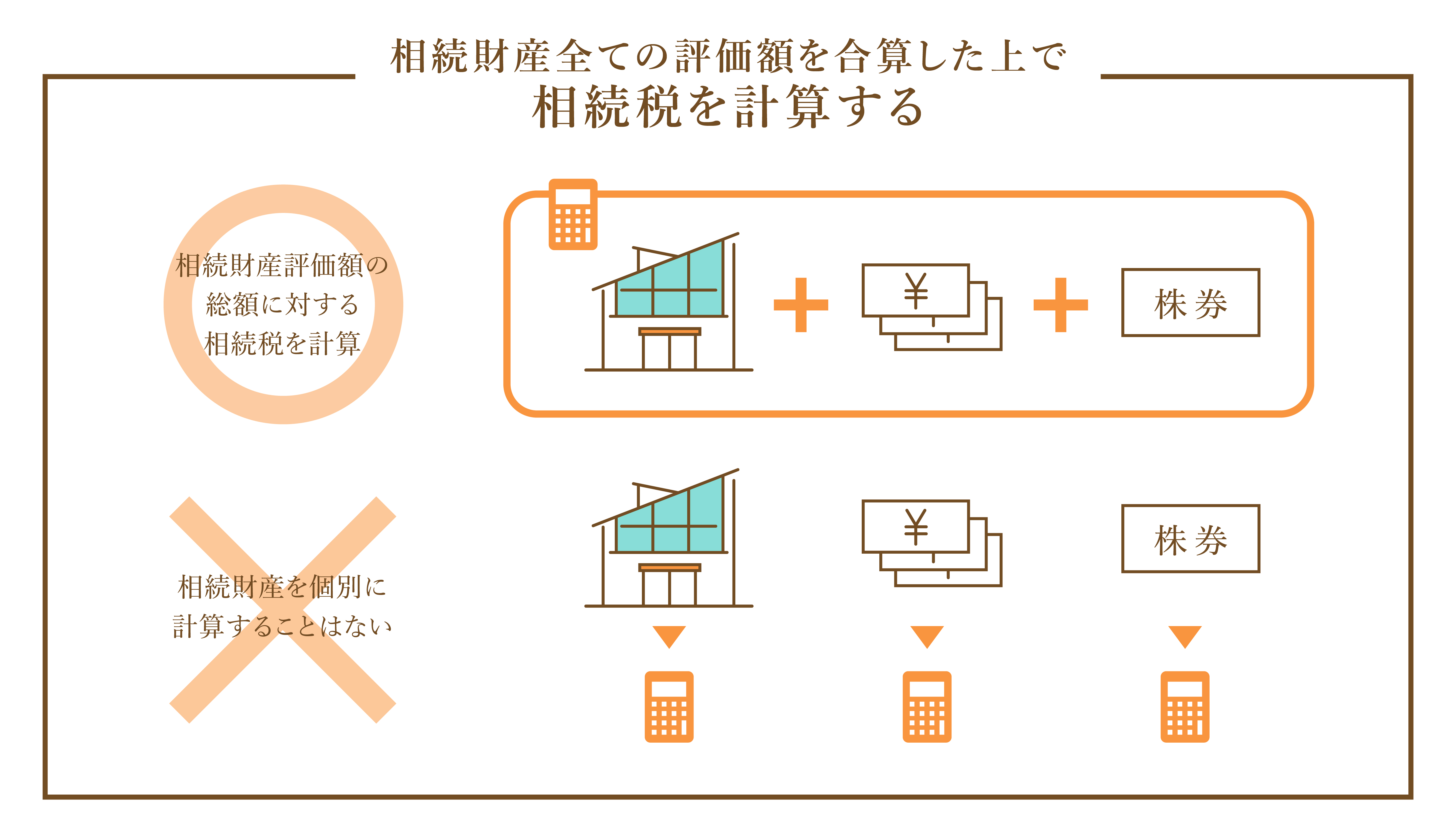

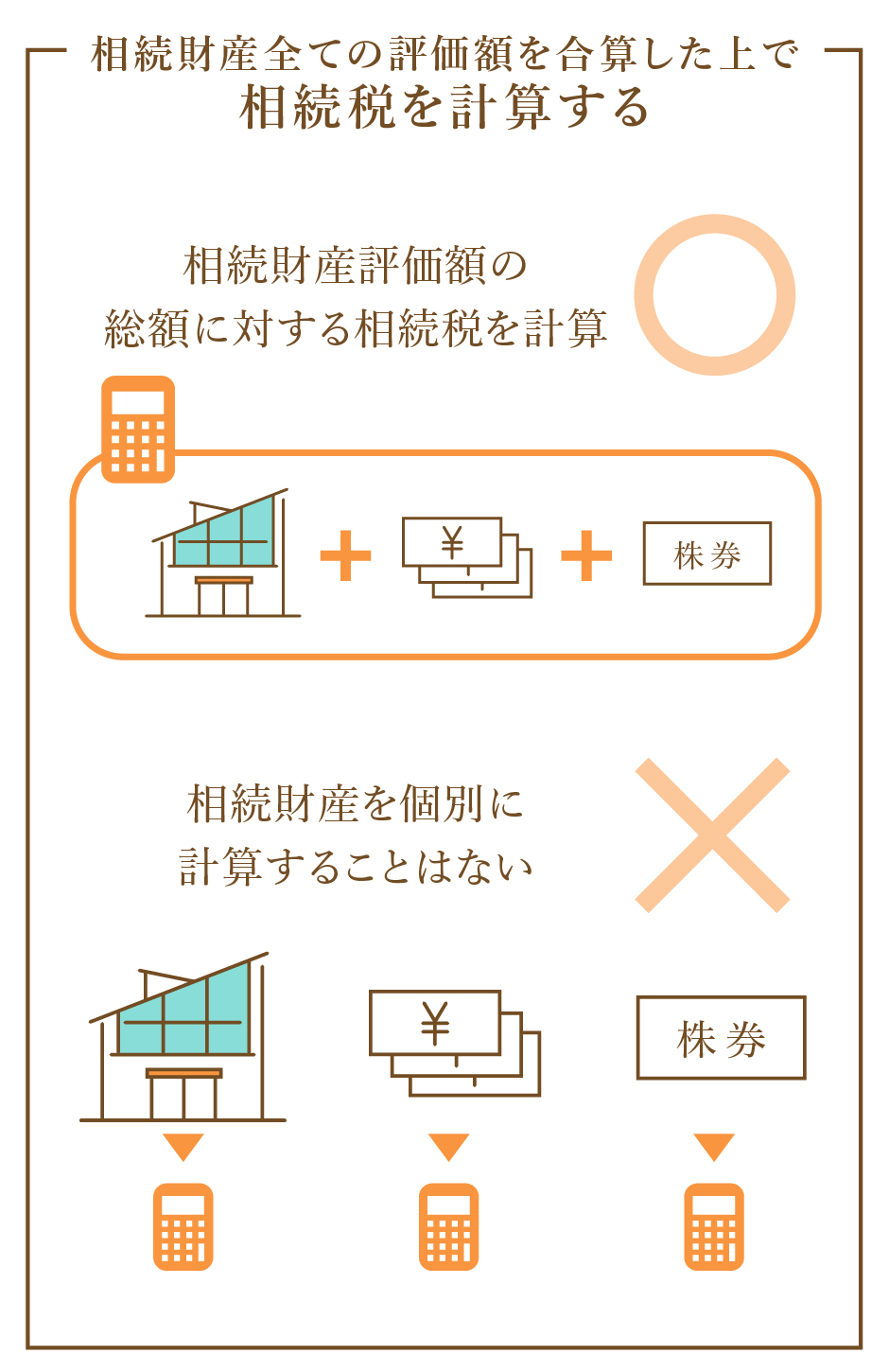

ただし、相続税を計算する際は「借地権分の相続税がいくら」「預貯金分の相続税がいくら」というように分けて考えることはありません。

まずは相続財産全ての相続税評価額を合計して総額を出し、それに対して相続税を計算するという手順を踏むことになります。

そのためここでは、「借地権の相続税評価額をどのように算出するのか」という点について確認しておきましょう。 借地権の相続税評価額は、以下の計算式で算出できます。

| 借地権の相続税評価額の算出方法 |

|---|

| ●借地権の相続税評価額(普通借地権の場合) = 自用地の評価額 × 借地権割合 |

自用地とは「他人が使用する権利のない自分の土地」のことを指します。

自用地の評価額の確認方法は以下の通りです。

| 自用地の評価額の確認方法 |

|---|

| ●路線価地域に該当する場合(市街地):路線価 × 地積(土地の面積) ●倍率地域に該当する場合(郊外) :固定資産税評価額 × 倍率 |

借りている土地が、とのどちらに該当するのか、という点と、具体的な数値については、のページで確認できます。

そしてとは、土地の権利のうちを示す数字です。

一般的に、都会などほどなるため、なります。

例えば、東京の、程度になるというイメージです。

借地権割合も、先ほどと同様に国税庁「路線価図」のページで確認することができますので、ご自身の借地の所在地を検索して調べてみてください。

借地権の相続税評価額の計算例は次の通りです。

| 借地権の相続税評価額の計算例 |

|---|

| ●自用地の評価額が1,000万円・借地権割合が70%の場合の相続税評価額 → 1,000万 × 70% = 700万円 |

上記の例の場合、700万円が相続税算出の際の評価額になるということになります。

相続税は、相続発生を知った時から10カ月以内に申告を行わなければなりません。

うっかり申告を忘れてしまった、手続きが間に合わなくなってしまった、ということがないよう、まずは相続税評価額の確認から進めていきましょう。

相続した借地権の売却も

お任せください!

相続した借地権は、第三者へ売却をする事ができます。

相続人が、借地権上の建物に居住する予定がない場合・相続人が複数名おり、売却金額を相続人同士で分け合う場合などです。 しかしながら、当然第三者への売却に関しては地主の承諾も必要であり、地主側との条件交渉等も含め買取を行ってくれる業者は多くはありません。

当社は借地権の買取を積極的に行っており、地主様との交渉等も借地権者様に代わり行わせて頂きます。

相続した借地権の売却をお考えの方は、是非一度当社にご相談下さい。

→ 借地権の売買について

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

相続時におけるご相談事例

- 地主側も相続により代替りしている。これまでの借地契約内容は、どうなるのか?

- 地主側・借地人側双方が相続などにより代替りしているケースでは、まずは立場を明らかにする為に誰が地代の振込みを行うのか?地代の受け取り先は誰なのか?それぞれの代表者を決めておくと良いかと思います。

代替りのタイミングで、これまでの借地契約を破棄したいと地主側の相続人に言われたとしても、それには応じる必要はございません。先代の借地契約内容がそのまま相続人たちへ引き継がれます。 - 借地上の建物が未登記で、相続人が複数名おり現在は共有で所有している状態なのだが、売却はできるのか?

- 相続人が複数名いる場合、次に代替りした際に相続人がさらに増えて後々トラブルになる可能性があります。

遺産分割協議などを踏まえ、誰が代表の相続人となるのかを明らかにしておいた方が良いと思います。借地権が未登記の場合、私どもの方で役所調査なども行いきちんと借地権としての権利を主張できるのかどうかなども確認をさせて頂きますのでまずはお気軽にご相談下さい。

借地権の相続 よくある質問

- 借地権を相続させることは出来るの??

- 相続できます。また相続に限り名義書換料が発生しません。(生前贈与の場合は発生します。)

また、契約内容等は変更せず以前のままとなります。

- 地主側も相続により代替りしているが、これまでの借地契約内容はどうなるのか?

- 先代の借地契約内容がそのまま相続人へ引き継がれることになります。

前半でもお伝えしたように、相続が発生したことによって既存の契約の内容が変わることはありません。

そのため基本的には、先代の交わした契約書がそのまま有効になります。

ただし、相続によって代替わりしているという場合は、お互いに契約の細かい部分まで理解できていなかったり、代表者が誰になるのか曖昧になったりする可能性もあります。

そのため、以下のようなポイントをあらためて確認しておくと良いでしょう。代替わりの際に確認しておくべきこと ●地代の振込みを行うのは誰か

●地代の振込先は誰になるのか

●それぞれの代表者は誰か

- 借地上の建物が未登記で、相続人が複数名おり現在は共有で所有している状態なのだが、売却はできるのか?

- まずは借地権としての権利を主張できるのか確認をする必要があります

借地上の建物が未登記である場合、まずは法的に借地権としての権利を主張できるかどうか確認しなければなりません。

私どもの方で役所調査などを行って状況を確認させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

また「複数名の相続人の共有で所有している」という場合、次に代替りした際に相続人がさらに増えて後々収拾がつかなくなってしまう可能性があります。

そのため、遺産分割協議などを踏まえて、借地権を相続する人を誰か1人に絞っておくことをおすすめします。

そうすれば売却を進める際にも、意見の相違により手続きが滞ってしまうという事態を避けることができるためです。

- 借地権を相続するときに地主から更地返還を求められた

- 借地権者が亡くなられた場合、相続人は借地権を相続できます。地主から更地返還を求められても返還する必要はありません。

ですが、土地賃貸借契約書に一代限りで明渡すという特約が付されていた場合はこの限りではありません。一代限りで明渡すという特約が記載してあった場合、争いがあり裁判所も返還を認めた判例もあります。

もし土地賃貸借契約書に特約があった場合には弁護士に相談する事をお勧めします。

- 借地権を相続放棄ってできるんですか?

- 他の不動産と同様に、相続の放棄等は可能です。