【借地権相続】

トラブル事例

借地権の相続トラブル 要点10秒解説

-

地主から相続時や更新時に土地の返還を求められても応じる必要はない

-

相続時に承諾料(名義書き換え料)を請求されても支払う必要はない

-

借地権の譲渡や建て替えを地主に拒否された場合、借地非訟裁判で許可が受けれる

-

不動産の共有は後にトラブルになることが多い

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

| 土地の権利には大きく分けて以下の2つがあります。 | |

|---|---|

| 所有権 | 借地権 |

は、自分のにたり、したりするためののことです。

一方では、にになります。

には、やがかかわってきます。そのため、のが現状です。

そこでこの記事では、できるだけ借地権の相続をスムーズに済ませたい方のために、借地権の相続にまつわるします。

そのトラブル事例をもとに、借地権の相続で注意するポイントや、失敗しないための方法なども合わせて詳しく解説します。

ぜひ最後までチェックしてみてください。

目次〔開く〕

借地権の3つの種類

には、があります。まずは、借地権の概要について知っておきましょう。

普通借地権

普通借地権の特徴は以下の通りです。

| 普通借地権 | |

|---|---|

| ● 契約期間30年以上 ● 契約更新ができる |

|

例えば、をと定めた場合のとなります。

一方で、に定めた場合、その期間はとなるため注意が必要です。

無効の場合、契約期間はとなり期間はとなります。

また、契約の更新期間にも定めがあるため、覚えておきましょう。

| 契約更新 | |

|---|---|

| ● 1回目の更新…20年以上 ● 2回目の更新以降…10年以上 |

|

定期借地権

とはと言えるのが定期借地権です。

普通借地権と違い。

借地としての円滑な活用が期待できるため、土地所有者にとって有利な契約の種類と言えるでしょう。

| 契約内容 | |

|---|---|

| ● 契約期間(定期借地権の種類による※下記参照) ● 契約更新ができない |

|

さらにには、以下のがあります。

| 種類 | 契約期間 | 契約書類 |

|---|---|---|

| 一般定期借地権 | 契約期間50年以上 | 公正証書など |

| 建物譲渡特約付借地権 | 契約期間30年以上 | 公正証書など |

| 事業用定期借地権 | 契約期間10年以上〜50年未満 | 公正証書 |

は、したらしてします。

ただしに関しては、にが建物をです。

なお、事業用定期借地権は、事業用の店舗やテナントを建てて利用するための借地権として多く利用されるのが一般的です。

旧借地権

平成4年8月施行の新しい借地借家法がにを交わしている場合、このが適用されます。

平成4年8月以前に借地契約を締結している場合は、更新時期が平成4年8月以降でも「旧借地法」が適用されることを覚えておきましょう。

また、では建物の構造などによってやが違います。

| 堅固建物(鉄筋コンクリート造など) | |

|---|---|

| 最初の契約期間 | 30年以上 |

| 更新後の契約期間 | 30年以上 |

| 非堅固建物(木造など) | |

|---|---|

| 最初の契約期間 | 20年以上 |

| 更新後の契約期間 | 20年以上 |

定期借地権と違い、一度貸すと取り戻すのが難しくなる性質から、土地所有者にとっては不利です。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権の相続は「承諾」がいらない

ここでは、借地権の相続について解説します。

した場合、相続人がするのが一般的です。土地の賃料や契約期間も、されることになります。

借地権を相続したら「土地の所有者に報告が必要」と焦る方もいるでしょう。しかし、そもそも借地権を相続するために、土地所有者のなども

しかし、のに借地権を譲る場合は以下の変更が必要になるためしましょう。

- ● 土地所有者の承諾

- ● 土地所有者への承諾料の支払い

- ● 借地契約内容の変更など

さらに、借する場合はが多いのも事実です。次章では、借地権に関するよくある相続トラブル事例をご紹介します。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権に関するよくある相続トラブル事例

する場合、にすることがあります。

だけでなく、とのトラブルもあるためです。

土地所有者とのトラブル5選

まずは、土地所有者とのトラブル事例5選を見ていきましょう。

①土地の返却を求められる

借地権のは、を求められやすいタイミングと言えます。

さらに、土地所有者がして、から「土地の返却」を求められるケースも多いです。

しかし、土地所有者がは、になります。

- ● 建物が老朽化して命の危険があるケース

- ● 土地所有者が居住せざるを得なくなるケース

単に「借地権を相続したから」「所有権が変わるから」という理由では、はため安心しましょう。

②名義変更費用を請求される

借地権を相続した際に、土地所有者からをケースがあります。

本来、は借地権をする際などにです。つまり「土地の借主が変更することへの承諾」を土地所有者からもらうための対価と言えます。

しかしした場合、名義変更費用のは。

前述したように、借地権の相続には土地所有者の承諾は必要ないからです。

しかし、相続の承諾が必要ないとは言え、少なくとも以下のことを心がけましょう。

- ● 相続により借地人が変更したことを報告する

- ● 被相続人が締結していた内容にて相続人と土地所有者で借地契約を締結する

とのを維持するために、土地所有者とのです。

③地代(借地料)を値上げされる

をされるケースは、借地権をした際によくあります。例えば以下のような理由からです。

- ● 知り合いだったため相場より安く貸していた

- ● なかなか連絡がつかず地代の値上げをお願いできなかった

に、借地契約のするため地代のに応じる。

しかし、に「地代の見直しができる」「協議の上、地代変更できる」などのがある場合は、で地代をすることになります。

土地所有者と相続人が納得できるように、地代交渉については専門家にご相談することがおすすめです。

④家の建て替えを拒否される

借地権を相続したタイミングで、家のしている方もいるかもしれません。

借地権の相続で、家を建て替える場合はに以下のような「特約条項」があるかどうかをしましょう。

- ● 借地上の建物を建て替える際は「土地所有者の承諾」が必要

- ● 借地上の建物を建て替える際は「建て替えの承諾料」が必要

この特約があることで、建物の増改築による土地への不利益を防ぐことができます。

これらの特約は、土地所有者のです。

ただし以下のような条件の場合は、土地所有者の代わりにことができます。

- ● 建物が老朽化している

- ● 土地所有者が建て替えに承諾しない

土地所有者と話し合いで決まらないようであれば、をもらうことも視野に入れておきましょう。

⑤家の売却を拒否される

借地の相続人によっては、したい方もいるでしょう。既に住んでいる家がある場合は、相続したすることもです。

この場合、もします。しかし、相続したによって対応が異なります。

| 借地権の種類 | 土地所有者の承諾 | 権利の種類 |

|---|---|---|

| 賃借権の場合 | 必要 | 債権 |

| 地上権の場合 | 不要 | 物権 |

とは、他人の土地を使用するための権利のことです。土地所有者のても、土地上にある建物のにできます。

一方で、の場合、第三者の土地を借り「建物を所有する」ために設定されている権利になるため、建物を売却・建て替えなど行う場合には、のです。

賃借権の場合、土地所有者のに売却してしまうとされる恐れがあるため絶対に取引をすすめてはいけません。

裁判所へ申立を行うなどの方法もあるため、一度「借地権相談所」にご相談ください。

共同相続人との主な2つのトラブル

借地権の相続で、共同相続人がいる場合のトラブルも多くあります。「相続」ならぬ「争続」に発展しないように、事例を確認しておきましょう。

ここで解説するのは、共同相続人とのトラブル事例です。

①借地権を共有するともめやすい

借地権を共同相続人(配偶者と子ども3人)が共有する場合は、以下のようなトラブルが起きやすいです。

しかし、土地所有者が土地の返却を求める場合は、正当な理由が必要になります。

- ● 借地権を売却する際に承諾しない相続人がいる

- ● 地代を支払わない相続人がいる

借地権をすると「意見が分かれるため売却がスムーズにできない」「地代を一部の相続人が払わない」などのなります。

借地権を相続する場合は、共有名義ではなくですることがおすすめです。

「配偶者が借地権を単独所有する」「子どもが金融資産を相続する」など、遺産分割協議の中でスムーズに決めましょう。

これは、借地権だけでなくに言えますので、不動産を相続する際には共有名義には気を付けましょう

②遺産分割協議書がまとまらない

がいる場合は、誰が相続人になるのかを必要があります。そして話し合いで相続人が決定したら「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。

とは、話し合いでにまとめた内容のことで、主に税理士、司法書士や弁護士が作成します。

しかし、以下のような理由から遺産分割協議がまとまらず、なかなかも多いこともあります。

- ● 同相続人が遠方に住んでいて連絡がとりづらい

- ● 住所に手紙を送っても連絡がない

- ● 不審な手紙だと勘違いされる

司法書士や弁護士に依頼しても、連絡が取りづらいケースも多いです。どうしても連絡がつかず、行方不明になっている恐れがある場合は、2つの進め方を試してみましょう。

- ● 不在者財産管理人を選任する

- ● 失踪宣言を行う

ただし、専門的な知識などが必要になるため、一度「借地権相談所」にご相談ください。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権の相続で注意すべきポイント

この章では、借地権の相続で注意すべき2つのポイントを解説します。

借地上の建物は「登記」しておく

する場合、借地上にあるを忘れずに行いましょう。

に関するされました。

これまで不動産を相続しても、でした。しかし、所有者不明土地の増加という深刻なに対応するため、されました。

したことをにを行わなければ、が科される可能性がありますので、十分にご注意ください。

借地権買取対応エリアは1都3県になります。

一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。

借地権の相続で失敗しないための方法

借地権の相続で失敗しないためには、「売却」という選択肢もおすすめです。ここで解説する方法を覚えておきましょう。

借地権を「売却」するのも視野に入れる

土地所有者の承諾を得れば「借地権」も売却することができます。借地権を売却するおすすめの4つの売却方法を見ていきましょう。

①借地権と底地権を同時に売却

借地権と底地権をすることで、買主は「土地建物の所有権」を得ることができます。

借地権や底地権は、ます。

そのため、することで買主、土地所有者、借地人ともにを受けることが可能です。

②借地権を土地所有者に売却

借地権を土地所有者に売却することも可能です。これにより、借地権は消滅し、土地所有者が土地・建物の得ることになります。

③借地権を第三者に売却

借地権だけを第三者に売却する方法です。

- ● 土地所有者の承諾

- ● 土地所有者への承諾料支払い

土地所有者に対して、上記のになります。

借地権売却額の算出方法

ここでは、借地権売却額の算出方法を解説します。参考にするのは、固定資産税評価額や相続税評価額です。

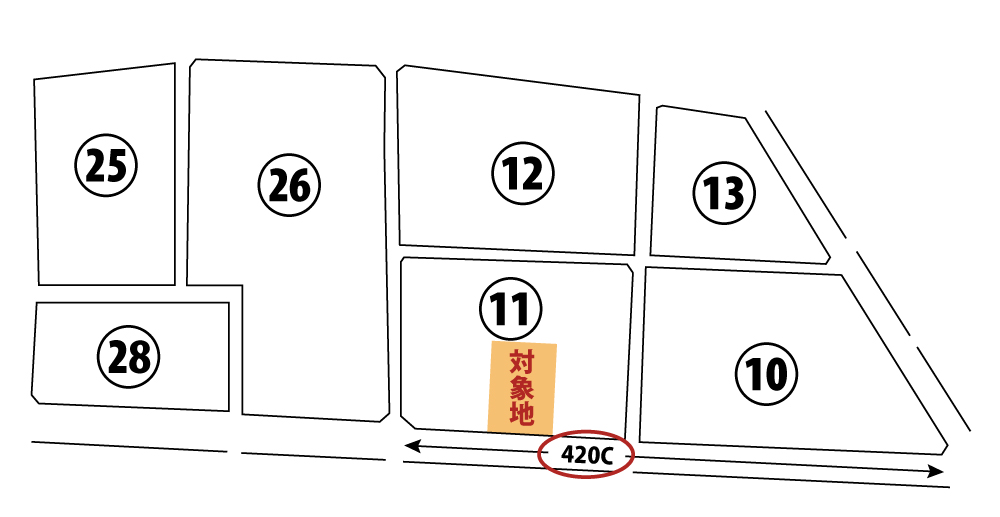

分かりやすい資料としてを参考に計算してみましょう。例えば、60坪・相続税路線価が㎡/420,000円で借地権割合が70%のケースです。

| 路線価額(自用地価格) |

|---|

| 60坪×1,390,000円=83,400,000円 ※㎡/420,000円(坪あたり約1,390,000円) |

| 路線価額(借地権割合の価格) |

|---|

| 83,400,000円×70%=58,380,000円 |

この場合、借地権の評価額は58,380,000円になります。ただしあくまでもとしての価格です。

参考資料:国税庁 路線価図・評価倍率表

借地権の相続で失敗しないための方法

借地権の相続には、様々なトラブルがあります。土地所有者だけでなく、共同相続人とのトラブルもあるためしっかり対策しておくことが大切です。

この記事にある、注意すべきポイントや、失敗しないポイントを押さえておけば借地権の相続トラブルに巻き込まれる可能性も少なくなるでしょう。

しかし、借地権の相続に関する知識は細かい内容も多々あります。そのため、専門家である不動産会社に相談することをおすすめします。

不動産のことなら、弁護士や司法書士との連携もワンストップでできる「借地権相談所」に、ぜひお気軽に相談ください。

「借地権について」に関連する項目

借地権

借地権の相続

借地権の売却

借地権の地代・更新・承諾

その他

記事監修

記事監修

監修者:株式会社マーキュリー 取締役 大庭 辰夫

2011年4月に入社以来、借地権・底地などの権利関係が複雑な不動産を取り扱い数多くの借地権者様、地主様の問題を解決し、土地・戸建て・マンション

・商業ビルなどあらゆる不動産の再生を行ってきた。

また、弁護士との情報共有を頻繁に行い、借地権・底地の見識を日々深めている。2018年5月、取締役に就任。

無料相談受け付け中!

お気軽にお問い合わせください